Acciaio, cibo o petrolio. Quando l’impresa era un affare di famiglia

Milano, 19 febbraio 2024 – Una lenta, costante, migrazione di rondini verso lidi più accoglienti. C’era una volta il tempo delle grandi dinastie del capitalismo lombardo. Proprietari di fabbriche, annodatori di destini per migliaia di operai. Un gruppo ristretto e solidamente vincolato di famiglie controllava l’industria. Su di loro vegliava la Mediobanca di Enrico Cuccia che tesseva alleanze e salvataggi. Oggi quelle aziende sono quasi tutte passate in altre mani, spesso estere. E i grandi di ieri ora sono, al massimo, investitori finanziari, gestori di partecipazioni.

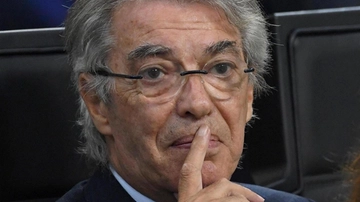

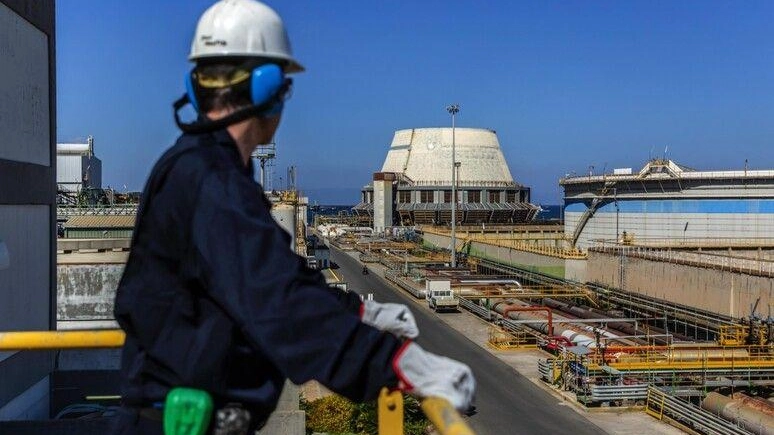

L’ultimo blasone ammainato è quello dei Moratti, sceso dalle torri di raffinazione della Saras dopo 62 anni. Il mito del petrolio va agli olandesi di Vitol per circa 600 milioni di euro. In soffitta il sogno texano di Angelo, il fondatore, il presidente dell’Inter degli anni di Herrera. Il figlio Massimo e i nipoti cedono lo scettro. "Scelta necessaria per il futuro dell’azienda", hanno detto.

Una frase che prima di loro hanno pronunciato in tanti, sia quelli rimasti con quote di minoranza, sia quelli che hanno lasciato del tutto la fabbrica. Saras è solo l’ennesima rondine che lascia il nido. Interi stormi hanno già preso il volo. La prima grande defezione dal club è quella dei Rizzoli, che è anche la più traumatica. Gli editori, seconda e terza generazione dopo il fondatore ex martinitt Angelo, approdano nel salotto del Corriere della Sera nel 1973, fanno il grande passo che li proietta nel vero olimpo dell’imprenditoria, coronando il sogno di gestire un quotidiano. Non solo libri e riviste. Liquidano le quote dei Crespi, degli Agnelli e degli stessi Moratti. E meno di 10 anni dopo lo scandalo P2, con l’arresto di Angelo Jr, mette fine all’impero, con il Corriere che va agli Agnelli, perché "ci hanno chiesto di salvarlo". Chiusa la disavventura, il rapporto fra Milano e i Rizzoli non è più lo stesso. E con la celebre guerra di Segrate, fra Berlusconi e De Benedetti, si chiude anche la vicenda di Mondadori come azienda della famiglia del fondatore.

Divorzi definitivi, spesso dolorosi. Alcuni grandi nomi appartengono davvero all’immaginario collettivo del padrone, allo stereotipo del Monopoli, con monocolo, ghette e cilindro.

Gli Zambeletti, eredi di Leopoldo, vendono nel 1984 ai britannici di Beecham. Il marchio sparisce nel 1993. Resistono fino al 2018 i Recordati che passano il controllo del gruppo farmaceutico omonimo a un fondo britannico, pur restando in azienda.

Dissolto il colosso produttivo dei Borletti. Macchine per cucire, orologi, strumenti per l’automotive. La famiglia da parte materna discende addirittura dal maresciallo Radetzky. L’eroe di Jena, che sconfisse Napoleone nel 1906, ma lasciò Milano nelle Cinque Giornate, era sposo morganatico di una piacente signora meneghina, da cui ebbe un maschio e una femmina. La quale sposerà un rampollo dei Borletti. Nel 1985, l’erede al timone, Ferdinando, si ritira e cede tutto alla Fiat che accorpa a Magneti Marelli. Oggi anche quella venduta al fondo Usa Kkr. Giulia Maria Crespi, editrice del Corriere ed erede di una casata di cotonieri, gli stessi che diedero il nome alla città operaia ideale lungo l’Adda, resta regina del bel mondo milanese anche quando si ritira dal giornale.

Nel club degli eccellenti scomparsi ci sono poi le acciaierie dei Falck. Sei generazioni di industriali siderurgici, vera dinastia, fra i fondatori della Dc nel 1942. Gli altiforni di Sesto si spengono per sempre nel 1995. L’azienda, ridimensionata, si occupa di rinnovabili. Mantiene la sede in città. Ma i 600 dipendenti di oggi sono l’ombra del colosso industriale di un tempo, guidato da una famiglia che poteva considerarsi la declinazione italiana di potenze come i Krupp o i Thyssen.

Vive ancora la Pirelli, fondata nel 1872. Ma il controllo è cinese e, nonostante il ruolo di Marco Tronchetti Provera, alla holding Camfin resta il 20% delle quote e la presenza asiatica ha anche portato il governo a intervenire con il golden power. Troppo alto - secondo l’esecutivo - il rischio che i sensori negli pneumatici potessero cedere informazioni in modo incontrollato a Pechino. Lontano il 1957 in cui Leopoldo Pirelli, Edoardo Bianchi, patron della fabbrica di biciclette allora in viale Abruzzi, Vittorio Valletta, alla guida di Fiat, con un giovane Gianni Agnelli, seduto al volante, presentavano al pubblico il frutto dell’accordo a tre che aveva portato alla nascita dell’Autobianchi e della Bianchina. E se il Pirellone fu in quegli anni il più alto edificio di Milano, primo a sfidare i 108 metri della Madonnina, le guglie di altre torri oggi proiettano la propria ombra sul sogno del Boom.

Esaurito il gotha milanese, il ristretto club di chi costruiva grattacieli in città e ville in Brianza come i nobili dei Seicento, resta la Lombardia. Terra di dinastie durate decenni.

I Pesenti, industriali dal 1864, chiudono la loro vicenda cedendo Italcementi nel 2016 ai tedeschi di Heidelberg. E il nome sparisce dalle fabbriche e si lascia anche il centro di ricerca del Kilometro rosso di Bergamo. Nel 2018 sono i Fumagalli, proprietari di Candy, a vendere per 475 milioni. Dall’officina di famiglia all’intuizione americana delle lavabiancheria automatiche. Ma a Brugherio ora a fare le lavatrici sono i cinesi di Haier, anche se gli ammortizzatori sociali e il rischio di esuberi assottigliano prospettive e occupazione.

Ben prima dei Fumagalli aveva venduto mister Ignis, Giovanni Borghi. Nel 1969 un’azienda florida, ma con problemi di indebitamento, inizia ad appoggiarsi a Philips che presto rimane l’unica padrona. Dei vari siti resta quello di Cassinetta di Biandronno. E ora all’orizzonte ci sono incertezze e forse fusioni.

Una svolta tragica porta invece, con la morte dell’erede designato alla guida, alla vendita della Star. L’ex colosso alimentare di Agrate passa dai Fossati agli spagnoli di GbFood nel 2006. Cinque anni prima, Luca Fossati era morto nell’incidente di Linate. Suo il jet che si schiantò con un aereo di linea. Il padre di Luca, Danilo, aveva ricomprato l’azienda dallo Stato. All’erede aveva lasciato la gestione nel 1995. Oggi lo stabilimento produce ancora brodo e sughi. Ma a lavorarci sono meno di duecento operai. Eppure non è solo un panorama di desolazione a raccontare la vicenda delle dinastie lombarde. Beretta, Mediaset, Campari e Bracco, fra le altre, tengono ancora alto il testimone del capitalismo di casa.