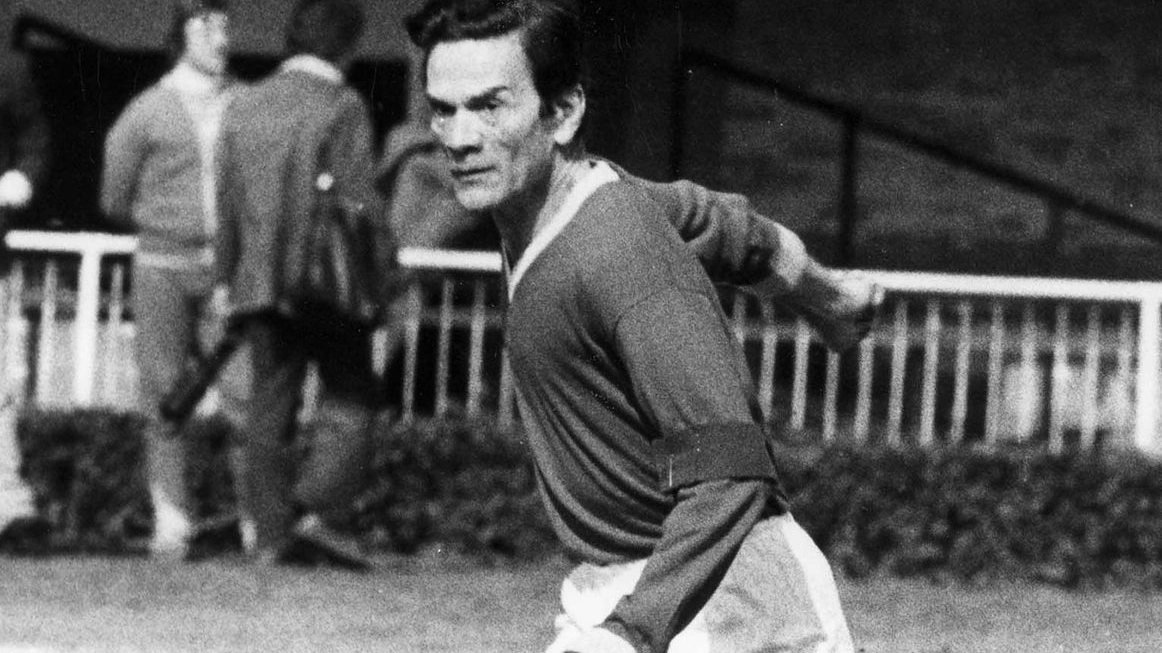

Pier Paolo Pasolini impegnato in un’azione in una partita di calcio

Pier Paolo Pasolini nel decennio a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta fu uno dei grandi collaboratori del Giorno. Firmò racconti, inchieste di viaggio e articoli di varia ispirazione. Tra questi ce n’è uno particolarmente famoso, legato alla sua grande passione per il calcio, intitolato “Il Calcio è un linguaggio con i suoi poeti e prosatori” dove l’autore interpreta l’insieme dei movimenti che i giocatori compiono sul campo come un vero e proprio discorso cifrato, e di cui esiste un codice. Pubblichiamo oggi la seconda parte dell’articolo. La prossima settimana pubblicheremo il suo primo intervento su Il Giorno, il 16 ottobre 1960, dal titolo “Il 4 ottobre 1960“ , resoconto di quella specifica giornata, da mattina a sera, rivelatore degli stati d’animo dello scrittore e ricco di personaggi, incontri, luoghi di Roma, progetti fra cui i primi passi del film Accattone.

Milano - Ci può essere un calcio come linguaggio fondamentalmente prosastico e un calcio come linguaggio fondamentalmente poetico. Per spiegarmi, darò - anticipando le conclusioni - alcuni esempi: Bulgarelli gioca un calcio in prosa: egli è un "prosatore realista". Riva gioca un calcio in poesia: egli è un "poeta realista". Corso gioca un calcio in poesia: ma non è un "poeta realista": è un poeta un po’ maudit, extravagante. Rivera gioca un calcio in prosa: ma la sua è una prosa poetica, da "elzeviro". Anche Mazzola è un elzevirista, che potrebbe scrivere sul "Corriere della Sera": ma è più poeta di Rivera; ogni tanto egli interrompe la prosa, e inventa lì per lì due versi folgoranti. Si noti bene che tra la prosa e la poesia non faccio distinzione di valore: la mia è una distinzione puramente tecnica.

Tuttavia intendiamoci; la letteratura italiana, specie recente, è la letteratura degli "elzeviri": essi sono eleganti e al limite estetizzanti; il loro fondo è quasi sempre conservatore e un po’ provinciale... insomma, democristiano. Fra tutti i linguaggi che si parlano in un Paese, anche i più gergali e ostici, c’è un terreno comune: che è la "cultura" di quel Paese: la sua attualità storica. Così, proprio per ragioni di cultura e di storia, il calcio di alcuni popoli è fondamentalmente in prosa: prosa realistica o prosa estetizzante (quest’ultimo è il caso dell’Italia): mentre il calcio di altri popoli è fondamentalmente in poesia.

Ci sono nel calcio dei momenti esclusivamente poetici: si tratta dei momenti del "goal". Ogni goal è sempre un’invenzione, è sempre una sovversione del codice: ogni goal è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità. Proprio come la parola poetica. Il capocannoniere di un campionato è sempre il miglior poeta dell’anno. In questo momento lo è Savoldi. Il calcio che esprime più goal è il calcio più poetico. Anche il "dribbling" è di per sé poetico (anche se non "sempre" come l’azione del goal). Infatti il sogno di ogni giocatore (condiviso da ogni spettatore) è partire da metà campo, dribblare tutti e segnare. Se, entro i limiti consentiti, si può immaginare nel calcio una cosa sublime, è proprio questa. Ma non succede mai. È un sogno (che ho visto realizzato solo nei "Maghi del pallone" da Franco Franchi, che, sia pure a livello brado, è riuscito a essere perfettamente onirico).

Chi sono i migliori "dribblatori" del mondo e i migliori facitori di goal? I brasiliani. Dunque il loro calcio è un calcio di poesia: ed esso è infatti tutto impostato sul dribbling e sul goal. Il catenaccio e la triangolazione (che Brera chiama geometria) è un calcio di prosa: esso è infatti basato sulla sintassi, ossia sul gioco collettivo e organizzato: cioè sull’esecuzione ragionata del codice. Il suo solo momento poetico è il contropiede, con l’annesso "goal" (che, come abbiamo visto, non può che essere poetico). Insomma, il momento poetico del calcio sembra essere (come sempre) il momento individualistico (dribbling e goal; o passaggio ispirato).

Il calcio in prosa è quello del cosiddetto sistema (il calcio europeo): il suo schema è il seguente: il "goal" in questo schema, è affidato alla "conclusione", possibilmente di un "poeta realistico" come Riva, ma deve derivare da una organizzazione dei gioco collettivo, fondato da una serie di passaggi "geometrici" eseguiti secondo le regole del codice (Rivera in questo è perfetto: a Brera non piace perché si tratta di una perfezione un po’ estetizzante, e non realistica, come nei centrocampisti inglesi o tedeschi).

Il calcio in poesia è quello del calcio latinoamericano: il suo schema per essere realizzato deve richiedere una capacità mostruosa di dribblare (cosa che in Europa è snobbata in nome della "prosa collettiva"): e il goal può essere inventato da chiunque e da qualunque posizione. Se dribbling e goal sono i momenti individualistici poetici del calcio, ecco quindi che il calcio brasiliano è un calcio di poesia. Senza far distinzione di valore, ma in senso puramente tecnico, in Messico è stata la prosa estetizzante italiana a essere battuta dalla poesia brasiliana.

(2 – Fine)