Empio

Malara*

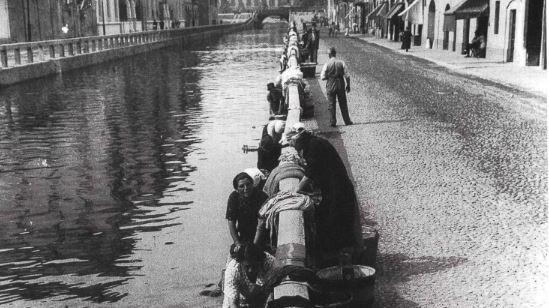

Fin dal Quattrocento gli abiti e i raffinati tessuti prodotti dai milanesi erano prerogative della corte ducale che mostrava nell’abbigliamento i segni della propria ricchezza e del proprio potere. Dai matrimoni alle giostre, dai fastosi banchetti alle cerimonie religiose ogni occasione meritava un cambiamento d’abito, ma chi lavava i vestiti? In quei tempi di limitato uso dell’acqua e in assenza di sapone, l’attenzione nell’abbigliamento corrispondeva ad una preziosa cura per la pulizia degli indumenti affidata a lavandaie di fiducia che usavano la cenere per pulire i vestiti. Nel 1581 G.A. Trivulzio protestava contro il lusso proibendo alle donne di "portare calzoni di tanta spesa (le mutande) perché una donna rispettabile non ha molte occasioni per mostrarle" tuttavia la comparsa delle prime mutande corrispondeva a una più accurata igiene personale e a un maggiore impegno delle lavandaie. Il successivo frequente cambio di camicia e di indumenti rappresentava un sistema alternativo e egualmente efficace per tener pulito il corpo senza ricorrere all’acqua. Gli ingredienti più importanti del bucato delle lavandaie erano: l’acqua corrente – quella dei Navigli (con un pH neutrale e durezza molto bassa) – un’energica sbattitura (olio di gomito) su una tavola di legno – il così detto brelin e, nei casi più “delicati”, la biancheria si macerava preventivamente per 24 ore con l’aggiunta di liscivia. I lavatoi inizialmente di pietra e poi in cemento erano composti in leggera pendenza, a spina di pesce, sulle sponde dei Navigli. Alla fine dell’Ottocento l’attività di pulizia degli indumenti in Milano era esercitata da 800 lavandaie che operavano negli 11 lavatoi lungo il Naviglio Grande; nei 5 del Naviglio di Pavia; nei 6 lavatoi delle Rogge di via Magolfa e di via Argelati; e nei 3 del Naviglio della Martesana dove le osservava il poeta Luigi Medici che nella poesia “El Navili di poveritt” ne descriveva le azioni: "La storc, e l’acqua la ghe bev su i scumm (strorce e l’acqua beve via le schiume); La resenta; e se gonfia el camisoeu d’acqua fresca" (sciacqua e la camicia si gonfia di acqua fresca). Alle lavandaie, molte e senza peli sulla lingua, apparteneva il chiacchierio lungo i tratti terminali dei Navigli. I luoghi di lavoro delle lavandaie è ora la meta preferita dai milanesi che mantengono in vita la loro popolarità e, a segnare il passaggio all’attualità, vi è solo il nome del ristorante “El brelin” e la segnaletica del “vicolo delle lavandaie” lungo il Naviglio Grande. Manca il riconoscimento monumentale e la segnaletica di riferimento dei lavatoi prima che spariscano dalle sponde dei Navigli.

* Presidente Amici del Navigli