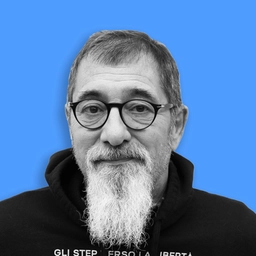

Il presidente Anpi, Roberto Cenati, alla cerimonia in memoria dei martiri

Questa mattina a Milano si terrà la cerimonia in ricordo del 78° anniversario dell'eccidio di piazzale Loreto, in cui 15 partigiani furono fucilati dai nazifascisti e i loro cadaveri vennero esposti al pubblico. Dopo la deposizione delle corone e l'esecuzione del silenzio, seguiranno gli interventi dei rappresentanti del Comune di Milano, di Regione Lombardia, di Città Metropolitana, del presidente di Anpi Roberto Cenati e di Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto Fogagnolo, martire di piazzale Loreto. Ecco cosa è accaduto quel 10 agosto 1944 a Milano.

L'intervento Nel suo lungo intervento Sergio Fogagnolo ha ricordato come "dal 25 aprile 1945 questo paese non ha saputo fare in conti col passato e assumersi le responsabilità dell'eredità fascista e dei suoi crimini. Anche oggi quando si cerca di aprire questo capitolo nei programmi scolastici o nelle commemorazioni pubbliche c'è il solito benpensante cerchiobottista che, "son cose vecchie perché rivangarle?". Fogagnolo ha poi ripercorso gli episodi, fino a quelli più recenti, dove è stata oltraggiata la memoria dell' antifascismo. Come alla vigilia del 25 aprile 2019 quando "un gruppo di tifosi della Lazio rese omaggio a Mussolini" in piazzale Loreto a pochi passi dal monumento dedicato ai martiri. Fino all'ultimo vandalismo di un mese fa alla Loggia dei Mercanti, monumento simbolo della Resistenza a Milano. Ora all'ipotesi di chiusura sono contrari i consiglieri comunali della maggioranza. "Che i Dem studino l'ambiente sociale e commerciale del luogo sacro alla memoria milanese e avanzino in fretta soluzioni adeguate alle loro ambizioni e a quelle altrui", ha concluso augurandosi che anche la sovrintendenza "possa dare il suo contributo costruttivo"

L'attentato in viale Abruzzi Due giorni prima, l'8 agosto 1944, ci fu un attentato contro un camion tedesco parcheggiato in viale Abruzzi a Milano. In quell'attentato non rimase ucciso alcun soldato tedesco (l'autista Heinz Kuhn, che dormiva nella cabina di guida, riportò soltanto lievi ferite) ma provocò la morte di sei cittadini milanesi e il ferimento di altri undici. Il comandante dei Gap, Giovanni Pesce, negò sempre che quell'attentato potesse essere stato compiuto da qualche unità partigiana anche perché gli uomini della Resistenza conoscevano quanto previsto dal bando di Kesselring, ovvero la fucilazione di dieci italiani per ogni tedesco solo in caso di vittime naziste. Ma nell'attentato di viale Abruzzi, appunto, nessun militare tedesco rimase ucciso.È dunque lecito supporre, come fece il Tribunale Militare di Torino nel processo Saevecke, che la strage di piazzale Loreto sia stata un atto deliberato di terrorismo organizzato dagli stessi tedeschi per giustificare le successive rappresaglie, al fine di evitare ogni forma di collaborazione e garantire alle truppe naziste la massima libertà di movimento verso il Brennero.

La fucilazione All'alba del 10 agosto 1944, a Milano, quindici partigiani vennero prelevati dal carcere di San Vittore e portati in piazzale Loreto, dove furono fucilati da un plotone di esecuzione composto da militi fascisti del gruppo Oberdan della legione "Ettore Muti" guidati dal capitano Pasquale Cardella, che agiva agli ordini del comando tedesco, in particolare del capitano delle SS Theodor Saevecke, noto in seguito come boia di Piazzale Loreto, allora comandante del servizio di sicurezza (SD) di Milano e provincia (AK Mailand).

Lo strazio e la pietà Dopo la fucilazione, a scopo intimidatorio i cadaveri scomposti furono lasciati esposti sotto il sole della calda giornata estiva, coperti di mosche, fino alle ore 20 circa. Un cartello qualificava i partigiani fucilati come "assassini". I corpi, sorvegliati dai militi della Muti che impedirono anche ai parenti di rendere omaggio ai defunti, furono pubblicamente vilipesi e oltraggiati in tutti i modi dai fascisti e dalle ausiliarie della RSI; inoltre, per intimidire la popolazione e togliere ogni appoggio alla Resistenza, i militi fascisti obbligarono, armi alla mano, i cittadini in transito, a piedi, in bicicletta o sui tram, ad assistere allo "spettacolo". A quel punto il partigiano Giovanni Barbareschi, si recò dall'arcivescovo di Milano, cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, pregandolo di andare a impartire la benedizione alle salme, ma il cardinale gli chiese di andare lui stesso, benché ancora diacono Egli ricompose alla meglio i cadaveri ammucchiati e cercò nelle tasche i messaggi che questi potevano aver scritto, in modo da recapitarli alle famiglie. Riuscì a compiere questa opera di pietà prima che un milite fascista lo cacciasse via. Tre giorni dopo Giovanni Barbareschi, fu ordinato sacerdote.

Mussolini e la Petacci Quando l'anno successivo i cadaveri di Benito Mussolini e Claretta Petacci (fucilati a Dongo mentre tentavano di fuggire in Svizzera con una colonna tedesca) e 18 gerarchi fascisti furono esposti nello stesso luogo, Don Barbareschi tornò a benedire le salme. La decisione di esporre al pubblico i corpi del Duce, la Petacci e i gerarchi nazisti era stata voluta proprio per vendicare l'ecceidio dei 15 partigiani del 14 agosto 1944

- 1. Gian Antonio Bravin

- 2. Giulio Casiraghi

- 3. Renzo del Riccio

- 4. Andrea Esposito

- 5. Domenico Fiorani

- 6. Umberto Fogagnolo

- 7. Tullio Galimberti

- 8. Vittorio Gasparini

- 9. Emidio Mastrodomenico

- 10. Angelo Poletti

- 11. Salvatore Principato

- 12. Andrea Ragni

- 13. Eraldo Soncini

- 14. Libero Temolo

- 15. Vitale Vertemati